닻올림dotolim에서의 경험

테츠지 아키야마 (Tetuzi Akiyama, 秋山徹次)

작년(2010년) 12월, 서울을 방문했다. 이번은 나의 첫 한국 방문이었는데, 진상태, 류한길 등 서울에 사는 뮤지션들이 투어차 몇 번 도쿄에 왔을 때 같이 연주하고 술을 마시다가 이루어진 것이다.

짧은 체류 일정은 레코딩 1번과 콘서트 2번으로 바빴다. 그 중 레코딩과 콘서트 1번씩은 진상태가 빌리고 있는 오피스텔 방에서 이루어졌는데, 그가 ‘닻올림’이라고 이름붙인 그 방에 들어섰을 때 든 느낌은, 너무 넓지도 않고 너무 좁지도 않은, 그래서 나에게 딱 적당한 크기의 공간이라는 점이었다. 가장 먼저 떠오른 것은, 오토모 요시히데(Otomo Yoshihide, 大友良英)가 작업실로 사용하던 도쿄 키치죠지의 아파트 방 하나를 콘서트장으로 탈바꿈시킨 GRID605나, 화가 겸 뮤지션인 아츠히로 이토(Atsuhiro Ito, 伊東篤宏)가 도쿄 주택가의 작은 집을 갤러리로 개조한 오프 사이트(Off Site) 등과 유사하다는 점이었는데, 그 중 오프 사이트는 나와 토시마루 나카무라(Toshimaru Nakamura, 中村としまる) 등이 2000년부터 2003년까지 국내외의 뮤지션을 초청해 즉흥 연주 콘서트 시리즈를 열었던 곳이다. 앞의 콘서트장 모두 나의 메인 악기인 어쿠스틱 기타를 연주하기에는 최적의 넓이였는데, 그 이유는 두 가지이다. 첫 번째는, 작은 소리를 내는 악기라도 소리를 방 안에 충분히 울리게 할 수 있다는 점이고, 두 번째는, 관객과의 거리를 극단적으로, 때로는 1미터 이하까지 줄일 수 있다는 점이다. 거리가 가까워지면, 악기 소리는 말할 것도 없고, 연주자의 숨결-그게 가장 중요한 것이라고 생각하는데- 즉, 즉흥 연주자가 다음 순간에 어떤 소리를 내려고 하는 기운이, 말그대로 몸 가까이에서 느껴진다. 하지만, 그 기운이란 건, 연주자의 몸짓에서 예상된다거나 하는 단순한 게 아니다. 정적을 유지하거나 지속음을 계속 내거나 미동조차 하지 않는 연주자들의 분위기에서조차,그 배후에서부터 느껴지는 기운인 것이다.

짧은 체류 일정은 레코딩 1번과 콘서트 2번으로 바빴다. 그 중 레코딩과 콘서트 1번씩은 진상태가 빌리고 있는 오피스텔 방에서 이루어졌는데, 그가 ‘닻올림’이라고 이름붙인 그 방에 들어섰을 때 든 느낌은, 너무 넓지도 않고 너무 좁지도 않은, 그래서 나에게 딱 적당한 크기의 공간이라는 점이었다. 가장 먼저 떠오른 것은, 오토모 요시히데(Otomo Yoshihide, 大友良英)가 작업실로 사용하던 도쿄 키치죠지의 아파트 방 하나를 콘서트장으로 탈바꿈시킨 GRID605나, 화가 겸 뮤지션인 아츠히로 이토(Atsuhiro Ito, 伊東篤宏)가 도쿄 주택가의 작은 집을 갤러리로 개조한 오프 사이트(Off Site) 등과 유사하다는 점이었는데, 그 중 오프 사이트는 나와 토시마루 나카무라(Toshimaru Nakamura, 中村としまる) 등이 2000년부터 2003년까지 국내외의 뮤지션을 초청해 즉흥 연주 콘서트 시리즈를 열었던 곳이다. 앞의 콘서트장 모두 나의 메인 악기인 어쿠스틱 기타를 연주하기에는 최적의 넓이였는데, 그 이유는 두 가지이다. 첫 번째는, 작은 소리를 내는 악기라도 소리를 방 안에 충분히 울리게 할 수 있다는 점이고, 두 번째는, 관객과의 거리를 극단적으로, 때로는 1미터 이하까지 줄일 수 있다는 점이다. 거리가 가까워지면, 악기 소리는 말할 것도 없고, 연주자의 숨결-그게 가장 중요한 것이라고 생각하는데- 즉, 즉흥 연주자가 다음 순간에 어떤 소리를 내려고 하는 기운이, 말그대로 몸 가까이에서 느껴진다. 하지만, 그 기운이란 건, 연주자의 몸짓에서 예상된다거나 하는 단순한 게 아니다. 정적을 유지하거나 지속음을 계속 내거나 미동조차 하지 않는 연주자들의 분위기에서조차,그 배후에서부터 느껴지는 기운인 것이다.

이야기를 바꿔서, 서울에 도착한 날에는, 조 포스터(Joe Foster), 홍철기, 진상태, 거기에 나까지 4명이 닻올림에서 레코딩을 했다. 그 다음 날 콘서트에는 사정상 참석하지 못한 조 포스터를 제외하고 전날의 세팅대로 나머지 3명끼리 연주를 했다. 그 날 연주는 닻올림에서 2개월에 한 번씩 정기적으로 열리는 시리즈의 14번째 콘서트였는데, 앞에서도 말했듯이, 도쿄에서 이와 비슷한 즉흥 연주 콘서트를 정기적으로 주최해 온 나로서는, 이런 현장에 참가하게 되어 매우 기쁘고 영광스러웠다. 매우 가까운 거리임에도 지금까지 좀처럼 갈 기회가 없었던 한국이었는데, 드디어 소원이 이루어진 느낌이었다.

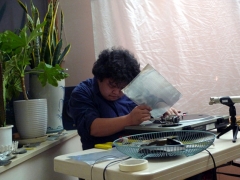

콘서트는 길게 한 세트를 했다. 나는 피드백을 이용하기 위해서 기타 앞에 마이크를 세우고, 기타의 사운드 홀 부분을 손바닥으로 마이크와 함께 싸서 작은 소리로 피드백 · 드론(drone)을 컨트롤했다. 진동하는 기타의 몸체 표면에 놋쇠 막대를 가볍게 쳐서 지속적인 노이즈를 만들거나, 그 놋쇠 막대로 기타 줄 위의 배음(倍音) 지점을 문질러서 여러 개의 고주파 배음이 복잡하게 얽히도록 연출하기도 했다. 상태는, 평소의 그의 세팅대로 하드 드라이브, 콘택트 마이크, 믹서를 사용한 피드백이나, 세심한 글릿치(glitch) 노이즈를 이용한 불규칙적인 비트를 만들어내서 독자적인 불안정성을 강조하였다. 한편 철기는, 아날로그 레코드 플레이어인 턴테이블의 회전을 교묘하게 이용하면서, 거기에 어디선가 주워 온 것 같은 일상용품 등의 일부분을 문지르거나 활로 연주해서 불가사의한 지속음 등 굉장히 변화가 풍부한 소리를, 마이크를 통하지 않고 어쿠스틱으로 만들어 내었다. 최근 나의 연주는 멜로디를 만들어서 전체를 추상적인 음악적 방향으로 움직여가는 식인데, 이 날 기타 연주에서는 보다 즉물적이고 음향적인 측면을 강조해서 연주했다. 그건, 그들의 음악이 자연스럽게 갖고 있는 원시성에 동조하고 싶었기 때문이다. 우리 트리오가 만들어낸 소리들은, 얽히지 않으면서도 얽히고, 조화롭지 않으면서도 조화로우며, 어딘가 막 생긴 행성 위에 쏟아져 내린 비가 모여 생긴 강이 우거진 원시림 사이를 뱀처럼 기어가며 맑아지거나 탁해지거나 하면서, 이야기를 만들지 않으면서도 만드는 듯이 흘러갔다.

콘서트는 길게 한 세트를 했다. 나는 피드백을 이용하기 위해서 기타 앞에 마이크를 세우고, 기타의 사운드 홀 부분을 손바닥으로 마이크와 함께 싸서 작은 소리로 피드백 · 드론(drone)을 컨트롤했다. 진동하는 기타의 몸체 표면에 놋쇠 막대를 가볍게 쳐서 지속적인 노이즈를 만들거나, 그 놋쇠 막대로 기타 줄 위의 배음(倍音) 지점을 문질러서 여러 개의 고주파 배음이 복잡하게 얽히도록 연출하기도 했다. 상태는, 평소의 그의 세팅대로 하드 드라이브, 콘택트 마이크, 믹서를 사용한 피드백이나, 세심한 글릿치(glitch) 노이즈를 이용한 불규칙적인 비트를 만들어내서 독자적인 불안정성을 강조하였다. 한편 철기는, 아날로그 레코드 플레이어인 턴테이블의 회전을 교묘하게 이용하면서, 거기에 어디선가 주워 온 것 같은 일상용품 등의 일부분을 문지르거나 활로 연주해서 불가사의한 지속음 등 굉장히 변화가 풍부한 소리를, 마이크를 통하지 않고 어쿠스틱으로 만들어 내었다. 최근 나의 연주는 멜로디를 만들어서 전체를 추상적인 음악적 방향으로 움직여가는 식인데, 이 날 기타 연주에서는 보다 즉물적이고 음향적인 측면을 강조해서 연주했다. 그건, 그들의 음악이 자연스럽게 갖고 있는 원시성에 동조하고 싶었기 때문이다. 우리 트리오가 만들어낸 소리들은, 얽히지 않으면서도 얽히고, 조화롭지 않으면서도 조화로우며, 어딘가 막 생긴 행성 위에 쏟아져 내린 비가 모여 생긴 강이 우거진 원시림 사이를 뱀처럼 기어가며 맑아지거나 탁해지거나 하면서, 이야기를 만들지 않으면서도 만드는 듯이 흘러갔다.

한국 실험 음악가들의 연주를 처음 들었을 때부터, 그들의 음악은 소위 「악기」를 사용하지 않는다는 점이 독특하게 느껴졌다. 그저 악기가 아닌 것으로 하는 연주라면 요즘 서양의 여러 나라에서도 하고 있는데, 한국의 경우에는, 규범으로 해야 하는 구식 개념을 깨려는 서양적 접근과는 아무런 관계가 없어 보인다. 그렇다고 해서 일본의 노이즈 음악처럼 그저 사운드의 폭력적 에너지로 카타르시스를 얻으려고 하는 방식도 아닌 것 같다. 그래서, 그 비음악성이 다른 나라에 비해 매우 쿨하고 철저한 느낌이다. 노출된 하드 디스크에서 흘러나오는 기계음, 서로 스치면서 소리내는 턴테이블과 일상용품, 또는, 다른 날 같이 연주한 류한길처럼 키 두드리는 소리가 증폭된 타자기와, 전자제품에서 무리하게 꺼낸 것같은 기계 부품이 내는 규칙적인 소리의 뒤엉킴. 이것들의 시너지 효과로, 때로는 폭력적인 인공음, 때로는 초원에서 우는 벌레들과 같이, 마치 자연의 일부로 돌아간 것같은 정적을 불러일으켜서, 결과적으로 음악 · 비음악의 경계선을 쉽게 넘는 경쾌함이 정말 멋지다고 생각했다. 그냥 들으면 엉망진창인 것 같은 노이즈 속에 혼잡스러움을 아름다움으로 변환시키는 요소를 무한하게 안고 있으면서도, 그 아름다움의 달콤한 유혹에 흡수되지 않고, 또, 큰 볼륨 속에 자아도취 되지도 않고, 소용돌이 치는 음괴(音槐)의 에너지를 냉철할 정도로 응시하는 시선을 유지할 수 있는 것은, 확실한 비젼이 제공되지 않더라도 흔들리는 채로 지나쳐가는 풍경을 적극적으로 바라볼 수 있는 재주가 있기 때문이다. 콘서트의 구체적인 내용은 닻올림 홈페이지에 링크되어 있는 YouTube 영상을 보면 그 분위기가 전해질 것 같은데, 적은 수였지만 열심히 들어주신 관객 분들의 자세를 포함해서, 현재 한국 · 서울의 실험 음악에 대한 뜨거운 마음이 조금이라도 전해지면 좋겠다.

한국 실험 음악가들의 연주를 처음 들었을 때부터, 그들의 음악은 소위 「악기」를 사용하지 않는다는 점이 독특하게 느껴졌다. 그저 악기가 아닌 것으로 하는 연주라면 요즘 서양의 여러 나라에서도 하고 있는데, 한국의 경우에는, 규범으로 해야 하는 구식 개념을 깨려는 서양적 접근과는 아무런 관계가 없어 보인다. 그렇다고 해서 일본의 노이즈 음악처럼 그저 사운드의 폭력적 에너지로 카타르시스를 얻으려고 하는 방식도 아닌 것 같다. 그래서, 그 비음악성이 다른 나라에 비해 매우 쿨하고 철저한 느낌이다. 노출된 하드 디스크에서 흘러나오는 기계음, 서로 스치면서 소리내는 턴테이블과 일상용품, 또는, 다른 날 같이 연주한 류한길처럼 키 두드리는 소리가 증폭된 타자기와, 전자제품에서 무리하게 꺼낸 것같은 기계 부품이 내는 규칙적인 소리의 뒤엉킴. 이것들의 시너지 효과로, 때로는 폭력적인 인공음, 때로는 초원에서 우는 벌레들과 같이, 마치 자연의 일부로 돌아간 것같은 정적을 불러일으켜서, 결과적으로 음악 · 비음악의 경계선을 쉽게 넘는 경쾌함이 정말 멋지다고 생각했다. 그냥 들으면 엉망진창인 것 같은 노이즈 속에 혼잡스러움을 아름다움으로 변환시키는 요소를 무한하게 안고 있으면서도, 그 아름다움의 달콤한 유혹에 흡수되지 않고, 또, 큰 볼륨 속에 자아도취 되지도 않고, 소용돌이 치는 음괴(音槐)의 에너지를 냉철할 정도로 응시하는 시선을 유지할 수 있는 것은, 확실한 비젼이 제공되지 않더라도 흔들리는 채로 지나쳐가는 풍경을 적극적으로 바라볼 수 있는 재주가 있기 때문이다. 콘서트의 구체적인 내용은 닻올림 홈페이지에 링크되어 있는 YouTube 영상을 보면 그 분위기가 전해질 것 같은데, 적은 수였지만 열심히 들어주신 관객 분들의 자세를 포함해서, 현재 한국 · 서울의 실험 음악에 대한 뜨거운 마음이 조금이라도 전해지면 좋겠다.

이상과 같이, 나의 한국 여행은, 이번에는 내가 그들이 활동하는 곳에 가서 현지에서의 상황을 목격할 수 있다는 흥분과 그 현장에 직접 뛰어들어 참가한다는 열광에 힘입은 것이었다. 또한, 한 명의 관광객으로서는, 일본의 뮤지션들로부터 이미 소문으로 듣고 있던 한국 본토의 요리를 만끽할 수 있었던 것, 그리고 개인적으로는, 악기 상점이 많은 건물(역자 주:낙원상가)을 구경할 수 있던 것 등, 실로 즐거운 경험이었다. 진상태, 류한길 두 사람을 비롯해 도움 주신 서울의 실험 음악가 분들께 이 자리를 빌려서 다시 한번 감사드리고 싶다.

도쿄에서 2011.2.14.

Tetuzi Akiyama http://www.japanimprov.com/takiyama/

일본어 번역 : 오롤로

원문

dotolimでの経験 / 秋山徹次

昨年 (2010年) の12月、韓国・ソウル市を訪ねた。これはわたしの初めての韓国訪問であり、それはソウルに住む Jin Sangtae、Ryu Hankil をはじめとする友人の音楽家たちが、何度かツアーのため東京を訪れた際に、共演したり一緒に飲みに行ったりして深めてきた交流を通して実現された。

短い滞在日程は、1回の録音、それに2回のコンサートと慌ただしいものであったが、その内のレコーディングとコンサート1回ずつは、Sangtaeが借りているマンションの一室で行われた。彼がdotolimと名付けているこの部屋に入ってまず感じた事は、広過ぎず、狭過ぎず、わたしにとって丁度良い大きさの空間であるということであった。真っ先に思い浮かんだのは、東京・吉祥寺のマンションの一室を仕事場として使っていた大友良英が、そこをコンサート会場として解放したGRID605や、同じく東京の住宅街の中の小さな民家を、美術家兼音楽家の伊東篤宏がギャラリーに改造し、わたしと中村としまる等が 2000年から2003年まで、国内外からゲストを呼んで即興演奏のコンサートをシリーズ化していたオフサイト (Off Site) などとの類似性である。いずれの会場も、わたしのメイン楽器であるアコースティックギターを演奏するには最適な広さだったと考えるが、その理由は主にふたつある。ひとつ目は、そのような小さな音の楽器であっても、じゅうぶんに音を部屋中に響かせられること、そしてふたつ目は、観客との距離を極端なくらい、時には1メートル以下まで縮めることができることである。距離が縮まれば楽器の音もさる事ながら、演奏者自身の息づかい、それに最も大事なことであると思うが、即興演奏家が実際にどのような音を次の瞬間に発しようとしているのかという気配が、文字どおり身近に感じられる。とは言っても、その気配というのもは、演奏者の身振りから予測されるというのな単純なものではない。静寂を保とうとも、持続音を出し続けようとも、微動だにしない演奏家たちのたたずまいからでさえも、その背後から感じられる気配の事である。

さて、わたしがソウルに到着した日に、Joe Foster、Hong Chulki、Sangtae、それにわたしの4人でdotolimでレコーディングをしたのだが、都合のため、Joeは翌日のコンサートには出席が叶わず、前日のセッティングのまま、ライヴは残りの3人で行われた。それは、ここで2ヶ月に一度定期的に行われているコンサートシリーズの14回目であったが、前述のように、東京で同じ様に即興演奏のコンサートを定期的に主催してきた身としては、このような現場に参加させてい ただくのは非常に嬉しく、とても光栄に感じた。距離的にはとても近いのに、今までなかなか来る機会が無かった韓国ではあったが、やっと念願が叶ったといった感じである。コンサート自体は、長めのものを1セット行った。フィードバックを利用するため、わたしは敢えてギターの前にマイクを立ててもらい、ギターのサウンドホールのところを手のひらでマイクとともに包むことで、小さな音でのフィードバック・ドローンをコントロールし、それを受けて振動するギターのボディの表面に真鍮の棒を軽く当てて、持続的なノイズを作ったり、その真鍮の棒でギターの弦上の倍音ポイントをこすり、複数の高周波倍音の複雑な絡みを演出したりした。対するSangtaeが、いつもの彼のセッティングである、ハードドライヴ、コンタクトマイク、ミキサーを使用してのフィードバックや、細かいグリッチノイズを用いて不規則なビートを生み出し、独自の不安定さを強調する一方、Chulkiのほうは、アナログのレコードプレーヤーのターンテーブルの回転を巧みに利用して、それにどこからか拾ってきたような日常製品か何かの部分をこすりつけたり、それらを弓で弾くことによる不可思議な持続音など、あらぬ限りのヴァリエーション豊かな音を、マイクを通さずに生のまま創造していた。私がこの日のギター演奏において、最近割とやっているような、メロディを奏でて全体を抽象性を含んだ音楽的方向へシフトしていくのではなく、より即物的、音響的な側面を強調したのは、彼らの音楽が自然に持っている原始性に同調したいと思ったからである。わたしたちのトリオが発する音群は、絡み合うでもなく絡み、調和す るでもなく調和し、出来たばかりのどこかの惑星上で、大量に降った雨が集まってできた河が、繁った原始林の間を蛇行し、澄んだり濁ったりしながら、物語を創るでもなく創るよう流れていった。

韓国の実験音楽家の演奏を初めて聴いたときから感じていた事は、彼らの音楽はいわゆる「楽器」を使わないところにユニークさがあるということである。ただ、単に非楽器による演奏ならば、昨今他の西欧諸国でも行われているが、彼らの場合、規範とするべき前概念を打ち破るというような西洋的アプローチとはなんら関係なく見えるし、かといって、日本のノイズのように、ただひたすら音の暴力的エネルギーでカタルシスを得るといった方向でもなさそうである。した がって、その非音楽性が他国に比べて、よりクールに徹底しているように感じる。むき出しのハードディスクからこぼれる機械音、こすれ合って泣き叫ぶターンテーブルと日常品、あるいは、別の日に共演した Ryu Hankil のように、キーを叩く音が増幅されたタイプライターと、何かの電化製品から無理矢理取り出されたような機械部分の規則音の絡み合い。これらの相乗効果として、ときに暴力的人工音、ときに草原に鳴く虫達の様な、あたかも自然の一部に還元されてしまったかのような静寂を呼び、結果として、音楽・非音楽の境目を簡単に超えてしまう軽やかさが、ただひたすら格好いいと思った。一聴するとグシャグシャなノイズの中に、乱調を美に変換する要素を無限に孕んでいつつも、その美の甘い誘惑に吸収されることなく、また大音量の中に自己陶酔することもなく、渦巻く音槐のエネルギーを冷徹なまでに見据える視線を保っていられるのは、はっきりとしたヴィジョンを提供されなくても、ぶれたまま通り過ぎてゆく景色を、ただただ積極的に眺めていられるからこそできる芸当である。具体的なコンサートの内容は、dotolimのホームページからリンクしているYouTubeの映像を観ていただければ、その雰囲気が伝わるかと思うが、少人数ではあっても熱心に聴き入ってくれた観客のかたがたの在り方も含めて、現代の韓国・ソウルにおける実験音楽への熱い思いが少しでも伝われば幸いである。

以上のように、わたしの韓国へ旅は、彼らが地元でローカルに活動する現場に、今度はこちらから赴いて、現地でのその実態を目撃できる興奮と、その現場に自ら飛び込んで参加できる熱狂に支えられていた。また、ひとりの観光客としては、日本の音楽仲間からすでに何度も噂に聞いていた、本場の韓国料理を堪能できたこと、そして個人的には、楽器屋をたくさん抱えたビルを見学できたことなど、実に楽しい経験になった。Jin Sangtae、Ryu Hankil 両氏をはじめ、お世話 になったソウルの実験音楽家の方々に、この場をお借りして、あらためてお礼を申し上げたい。

東京にて 2011.2.14

댓글을 달려면 로그인해야 합니다.